5月22日上午9時,第十三屆全國人民代表大會第三次會議在人民大會堂舉行。

通過對今年政府工作報告的梳理,與建筑業發展相關的有以下幾個方面:

01、新基建

報告提到,要重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設,主要是:加強新型基礎設施建設,發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求、助力產業升級。

今年以來,對“新基建”的討論熱度始終不減,各行各業都開始布局“新基建”領域。對建筑業而言,我國新基建的戰略布局,可加快建筑業信息化轉型升級。

以5G技術為例,依托5G技術,建筑業可以利用BIM和云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等信息技術引領產業轉型升級的業務戰略,集成人員、流程、數據、技術和業務系統,實現項目施工全過程的監控與管理;

還可以通過5G網絡對工程機械設備的遠程操控,現對工地的遠程自動化操控,切實解決工程機械領域人員安全難以保障、企業成本居高不下的難題;

同時,5G技術的應用將會打通建筑產業的各個環節,使得目前相互孤立的建材產業、工程機械、勞務派遣與項目施工的各方面整合成一體,促進全產業鏈互聯網平臺的建設。

傳統建企應該抓住機會,不斷探索新基建領域,加快企業轉型升級。

02、新型城鎮化

今年的政府工作報告中,加強新型城鎮化建設是一大重點:加強新型城鎮化建設,大力提升縣城公共設施和服務能力,以適應農民日益增加的到縣城就業安家的需求。新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個,支持加裝電梯,發展用餐、保潔等多樣社區服務。

早在4月9日,國家發改委發布了《2020 年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務》(以下稱《重點任務》)。《重點任務》從提高農業轉移人口市民化質量、優化城鎮化空間格局、提升城市綜合承載能力、加快推進城鄉融合發展等方面,提出28項重點任務來推進新型城鎮化建設,涉及城鎮軌道交通、舊改、政府補貼住房、環保及清潔能源、水利設施、油氣管廊、醫療、教育、文體、養老設施等領域。

可見,今年我國新型城鎮化建設的進程將更進一步推進,同時,也會為建企帶來更多基建項目。

03、交通、水利

報告中提到,加強交通、水利等重大工程建設。增加國家鐵路建設資本金1000億元。健全市場化投融資機制,支持民營企業平等參與。不留后遺癥,讓投資持續發揮效益。

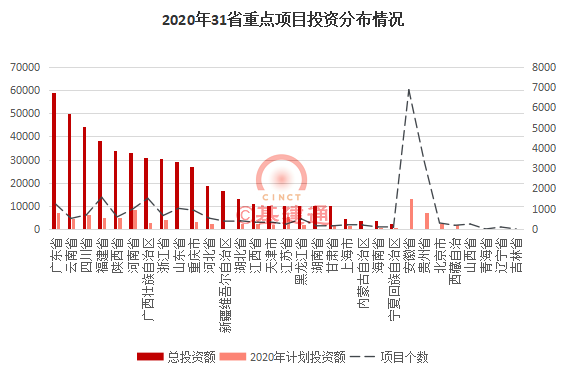

雖然受疫情影響,各省經濟發展有所放緩,但各省依然不放松重點項目的建設進度,截止目前,共27個省發布了年度重點建設項目清單,其中23個省重點項目的總投資累計超50萬億,23 省年度計劃投資9.2 萬億。這些項目清單中,不乏重大交通、水利、能源等基礎設施項目。

▲ 來源:基建通

2019年9月19日,中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》,明確從2021年到本世紀中葉,我國將分兩個階段推進交通強國建設。到2035年,基本建成交通強國,形成“三張交通網”、“兩個交通圈”。5月19日召開的交通運輸部會議也多次強調,統籌推進各項規劃編制工作,推進重點工程建設項目,積極實施交通強國試點工作,進一步擴大試點范圍。此次政府報告中明確提出要增加國家鐵路建設資本金至1000億元,可見國家對“交通強國”戰略的推進決心。

萬億級的項目建設潮,將為建企帶來廣闊的市場。

04、房住不炒

2020年政府工作報告,關于房地產的表述再度精簡。

報告指出:堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,因城施策,促進房地產市場平穩健康發展。完善便民設施,讓城市更宜業宜居。

與過去幾年的政府工作報告和重要會議關于房地產的表述相比,本次政府工作報告延續“房住不炒”定位的同時,沒有提及房地產稅,“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”、“落實地方政府主體責任”等表述也沒有被提及。另外,重新強調了“因城施策”的說法。

值得注意的是,雖然此次報告中沒有提及房地產稅,但是在新華社5月18日晚發布的《中共中央 國務院關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》中明確提出要穩妥推進房地產稅立法。

一些解讀認為,2019年提及的“穩步推進”,意味著房地產稅立法工作或已有推進步驟,相比2018年“穩妥推進”程度上更進一步。而此次工作報告沒有提及,疊加上述《意見》改回到“穩妥推進”,房地產稅立法的腳步可能明顯放緩。

由此可見,今年穩定市場仍然是導向。這對處于房地產市場下游的建筑業來說,無疑是一個風向標。

05、“一帶一路”

報告提出,高質量共建“一帶一路”。堅持共商共建共享,遵循市場原則和國際通行規則,發揮企業主體作用,開展互惠互利合作。引導對外投資健康發展。

“一帶一路”沿線國家基礎設施建設落后,基建需求旺盛,根據亞洲開發銀行最新報告顯示,2016年到2030年間,亞洲地區基建需求預計將超過22.6萬億美元(不考慮氣候變化),年均基建需求超過1.5萬億美元。加強“一帶一路”的建設,將更利于國內建企走出去,開拓海外市場。

06、工程清欠

優化民營經濟發展環境。保障民營企業平等獲取生產要素和政策支持,清理廢除與企業性質掛鉤的不合理規定。限期清償政府機構拖欠民營和中小企業款項。構建親清政商關系,促進非公有制經濟健康發展。

熱線

關注

置頂